站在时间的标尺上向前眺望,1949年新中国成立之初,积贫积弱、百废待兴的中国或许想象不到,将在70年后,提交一份1624.15亿元的年度慈善捐赠成绩单。

70年的历程,中国的慈善事业,从小到大,从弱到强,形成全民参与公益慈善的新风尚。70年的征程,这一路上的起承转合,无不有着强烈的时代印记,似一根丝线串联起慈善事业上的点点珠光。

1949-1978百废待兴中的慈善力量 新中国成立后,国家建设是第一要务,在其面前社会力量显得微不足道。据统计,20世纪50年代初,全国性社团只有44个,1965年不到100个,地方性社团也只有6000个左右。这些社团类别也比较简单,主要是工会、共青团、妇联、工商联等9类群众组织,社会组织规模小、数量少、作用弱。这个年代的慈善人物与事件,都有着与国家命运相扶持的时代印记。新中国成立初期,由于连年战争,国家工农业生产遭到严重破坏,加之严重的自然灾害,人民生活极端困苦。为解决社会救济问题,1950年4月,中国人民救济总会应运而生,以当时最急迫的灾荒救济和失业救济为重点开展工作,救助灾区群众,收容弱势群体,整顿历史遗留的社会救济组织,进行对外国际援助,在新中国社会保障事业中发挥了重要作用。

新中国成立后,国家建设是第一要务,在其面前社会力量显得微不足道。据统计,20世纪50年代初,全国性社团只有44个,1965年不到100个,地方性社团也只有6000个左右。这些社团类别也比较简单,主要是工会、共青团、妇联、工商联等9类群众组织,社会组织规模小、数量少、作用弱。这个年代的慈善人物与事件,都有着与国家命运相扶持的时代印记。新中国成立初期,由于连年战争,国家工农业生产遭到严重破坏,加之严重的自然灾害,人民生活极端困苦。为解决社会救济问题,1950年4月,中国人民救济总会应运而生,以当时最急迫的灾荒救济和失业救济为重点开展工作,救助灾区群众,收容弱势群体,整顿历史遗留的社会救济组织,进行对外国际援助,在新中国社会保障事业中发挥了重要作用。从1956年到1965年,华侨捐建蓬勃发展,以陈嘉庚先生的女婿李光前、爱国华侨刘玉水等为代表,这一期间仅福建省华侨捐款兴学总额就达5400多万元。此外,上世纪50年代开始了一股文物捐赠热潮,张伯驹、潘达于、郑振铎、朱家溍等收藏大家纷纷将自己的收藏珍品无偿捐赠给国家,这股文物捐赠热潮一直持续至70年代末。

1978-2008蓬勃发展的慈善事业

1978年,民政部恢复设立。此后,经民政部批准,中国儿童少年基金会、中国妇女发展基金会、中国青少年发展基金会等公募基金会陆续成立,从组织机构建设到职能发挥同步动作,中国的公益慈善事业自此开始焕发生机。1981年7月,中国儿童少年基金会成立,这是中国第一家全国性基金会,1989年推出并实施了旨在资助贫困地区失辍学女童继续学业,改善贫困地区办学条件的项目——“春蕾计划”,截至目前,“春蕾计划”已资助女童超过369万人次,捐建春蕾学校1811所,对52.7万人次女童进行职业教育培训。“三十年,‘母亲水窖’累计帮助中西部地区296万人解决饮水困难;为贫困地区捐赠2624辆‘母亲健康快车’及车载医疗设备,受益人次达6600万;为40万贫困妇女实现创业与就业愿望,辐射带动350万人脱贫致富;为77万个贫困母亲捐赠邮包……”1988年12月,中国妇女发展基金会成立,自此肩负起全面提高妇女素质,维护妇女合法权益、促进妇女和妇女事业发展的社会职能。

29年前,《中国青年报》记者解海龙在大别山为8岁的苏明娟拍下了一张后来被称为“大眼睛”的照片,风靡全中国,成为中国最知名、最动人的慈善事业——“希望工程”的标志。邓小平同志欣然为其题写了“希望工程”四个大字。每个对视“大眼睛”的人,都能感受到灵魂的震颤。从此,“再穷不能穷教育,再苦不能苦孩子”,不再是一个空洞的口号。截至2018年,全国希望工程累计接受捐款150.23亿元,资助困难学生594.9万名,援建希望小学20110所。

29年前,《中国青年报》记者解海龙在大别山为8岁的苏明娟拍下了一张后来被称为“大眼睛”的照片,风靡全中国,成为中国最知名、最动人的慈善事业——“希望工程”的标志。邓小平同志欣然为其题写了“希望工程”四个大字。每个对视“大眼睛”的人,都能感受到灵魂的震颤。从此,“再穷不能穷教育,再苦不能苦孩子”,不再是一个空洞的口号。截至2018年,全国希望工程累计接受捐款150.23亿元,资助困难学生594.9万名,援建希望小学20110所。 1994年,中华慈善总会成立,通过开展救灾、扶贫、安老、助孤、支教、助学、扶残、助医八大方面几十个慈善项目,形成了遍布全国、规模巨大的慈善援助体系。

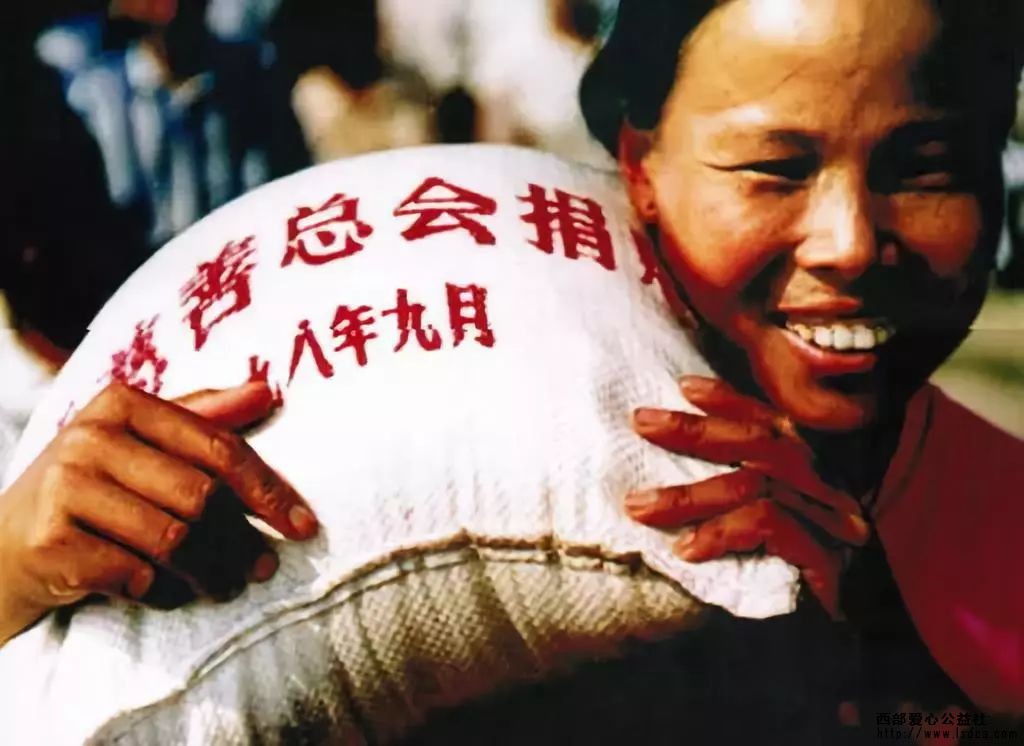

1994年,中华慈善总会成立,通过开展救灾、扶贫、安老、助孤、支教、助学、扶残、助医八大方面几十个慈善项目,形成了遍布全国、规模巨大的慈善援助体系。 1998年,中国发生特大洪灾,党中央、国务院领导百万军民与特大洪水进行殊死搏斗,洪灾中死亡3004人,直接受灾人口2.23亿人,直接经济损失2551亿元人民币。彼时,中华慈善总会发出致全国团体会员“关于积极支援当前抗洪赈灾”的建议函,并计划和中央电视台合办一场赈灾晚会,希望通过晚会能为抗洪救灾募集2000万元善款。

1998年,中国发生特大洪灾,党中央、国务院领导百万军民与特大洪水进行殊死搏斗,洪灾中死亡3004人,直接受灾人口2.23亿人,直接经济损失2551亿元人民币。彼时,中华慈善总会发出致全国团体会员“关于积极支援当前抗洪赈灾”的建议函,并计划和中央电视台合办一场赈灾晚会,希望通过晚会能为抗洪救灾募集2000万元善款。 “那是中国第一次电视募捐专场晚会。”中华慈善总会的一位工作人员回顾当时的情景时依然不胜感慨:“当时整个楼层到处都是人!捐款的、捐物的、捐赠救灾海报的、请求分配救援工作的……许多家庭扶老携幼地赶来,还有不少人从外地赶来,许多学校的大学生们赶来后自发地按学校组成志愿队帮助工作,许多餐饮公司为大家免费供饭、送餐,每天都开出上百号人的流水席……”这场晚会实际收到的捐赠款物超过3亿元人民币,海内外社会各界通过中华慈善总会向灾区捐赠总额达到6.5亿元人民币。这一次全民动员的慈善事件,极大地改变了人们的慈善观念,让更多人参与到慈善行动中来,成为中国慈善事业发展史上的转折点。1999年,《中华人民共和国公益事业捐赠法》施行,全面规范了捐赠、受赠行为,保护了捐赠人、受赠人与受益人的合法权益,明确禁止捐赠活动中强行摊派或者变相摊派,并把以捐赠为名从事营利活动定性为违法行为。2004年,《基金会管理条例》颁布施行,鼓励企业、私人捐赠财产设立非公募基金会,为公益慈善事业发展提供了新的动力。

“那是中国第一次电视募捐专场晚会。”中华慈善总会的一位工作人员回顾当时的情景时依然不胜感慨:“当时整个楼层到处都是人!捐款的、捐物的、捐赠救灾海报的、请求分配救援工作的……许多家庭扶老携幼地赶来,还有不少人从外地赶来,许多学校的大学生们赶来后自发地按学校组成志愿队帮助工作,许多餐饮公司为大家免费供饭、送餐,每天都开出上百号人的流水席……”这场晚会实际收到的捐赠款物超过3亿元人民币,海内外社会各界通过中华慈善总会向灾区捐赠总额达到6.5亿元人民币。这一次全民动员的慈善事件,极大地改变了人们的慈善观念,让更多人参与到慈善行动中来,成为中国慈善事业发展史上的转折点。1999年,《中华人民共和国公益事业捐赠法》施行,全面规范了捐赠、受赠行为,保护了捐赠人、受赠人与受益人的合法权益,明确禁止捐赠活动中强行摊派或者变相摊派,并把以捐赠为名从事营利活动定性为违法行为。2004年,《基金会管理条例》颁布施行,鼓励企业、私人捐赠财产设立非公募基金会,为公益慈善事业发展提供了新的动力。2008-2019互联网时代的全民慈善

2008年5月12日汶川大地震,是改革开放以来伤亡人数和直接财产损失最大的一场天灾。灾难激发了国人内心深处的爱心,激励了成千上万的志愿者,激活了蓄力已久的慈善事业。

灾情发生后,国家快速动员和组织救灾力量,以前所未有的响应速度帮助受灾群众,大批志愿者从四面八方奔赴灾区,出现在紧急救援、医疗救助、伤病陪护、心理救援、儿童教育、物资发放、卫生防疫乃至抢收抢种等一切需要人力的地方。捐款、捐物成为人们见面提及最多的语言。汶川地震,让民间赈灾捐款数量实现巨大突破。中央电视台《爱的奉献》抗震赈灾晚会捐款额突破15.14亿元人民币,创下世界义演的新纪录。

灾情发生后,国家快速动员和组织救灾力量,以前所未有的响应速度帮助受灾群众,大批志愿者从四面八方奔赴灾区,出现在紧急救援、医疗救助、伤病陪护、心理救援、儿童教育、物资发放、卫生防疫乃至抢收抢种等一切需要人力的地方。捐款、捐物成为人们见面提及最多的语言。汶川地震,让民间赈灾捐款数量实现巨大突破。中央电视台《爱的奉献》抗震赈灾晚会捐款额突破15.14亿元人民币,创下世界义演的新纪录。 2008年8月8日,北京奥运会如期举行。在这次全球体育盛会中,志愿者队伍的光芒开始绽放。有10万名志愿者直接为赛会提供服务,40万名城市志愿者在北京550个城市服务站点提供信息咨询、语言翻译和应急救助等服务,100万名社会志愿者在北京开展志愿服务,广泛传播志愿精神,用微笑营造全民参与奥运、奉献奥运的浓厚社会氛围。2016年3月,《中华人民共和国慈善法》颁布实施,中国公益慈善步入有法可依的“善时代”。民政部全面贯彻落实慈善法的要求,加快推进配套政策落地,加大信息化建设力度,慈善组织的透明度、规范化显著提升。

2008年8月8日,北京奥运会如期举行。在这次全球体育盛会中,志愿者队伍的光芒开始绽放。有10万名志愿者直接为赛会提供服务,40万名城市志愿者在北京550个城市服务站点提供信息咨询、语言翻译和应急救助等服务,100万名社会志愿者在北京开展志愿服务,广泛传播志愿精神,用微笑营造全民参与奥运、奉献奥运的浓厚社会氛围。2016年3月,《中华人民共和国慈善法》颁布实施,中国公益慈善步入有法可依的“善时代”。民政部全面贯彻落实慈善法的要求,加快推进配套政策落地,加大信息化建设力度,慈善组织的透明度、规范化显著提升。 这十多年来,中国的公益慈善事业亮点纷呈,慈善人物也是各领风骚:曹德旺、曹晖父子2亿元捐款创下中国慈善“个人第一捐”新纪录;加入巴菲特、比尔·盖茨捐赠计划的牛根生成为中国“裸捐”第一人;“芭莎慈善夜”掀起明星捐款风潮;“99公益日”、运动捐步数、淘宝公益宝贝等开启全民参与公益行动;轻松筹、水滴筹等个人求助平台走红朋友圈……这十多年来,伴随着中国经济飞速增长的是互联网技术与应用的爆发式增长,互联网公益慈善应运而生,人们突然发现,慈善变成了人人可做、身边能做的小事情。透过互联网巨头腾讯公司,以及它的“99公益日”的五年成长,便可见一斑。2015年,首届“99公益日”活动吸引205万人次网友捐款1.27亿元,创下当时国内互联网募捐纪录;到2019年,这组数字增长到4800万人次和17.83亿元,加上腾讯公益慈善基金会和爱心企业的配捐,今年“99公益日”总筹款额达到24.9亿元。

这十多年来,中国的公益慈善事业亮点纷呈,慈善人物也是各领风骚:曹德旺、曹晖父子2亿元捐款创下中国慈善“个人第一捐”新纪录;加入巴菲特、比尔·盖茨捐赠计划的牛根生成为中国“裸捐”第一人;“芭莎慈善夜”掀起明星捐款风潮;“99公益日”、运动捐步数、淘宝公益宝贝等开启全民参与公益行动;轻松筹、水滴筹等个人求助平台走红朋友圈……这十多年来,伴随着中国经济飞速增长的是互联网技术与应用的爆发式增长,互联网公益慈善应运而生,人们突然发现,慈善变成了人人可做、身边能做的小事情。透过互联网巨头腾讯公司,以及它的“99公益日”的五年成长,便可见一斑。2015年,首届“99公益日”活动吸引205万人次网友捐款1.27亿元,创下当时国内互联网募捐纪录;到2019年,这组数字增长到4800万人次和17.83亿元,加上腾讯公益慈善基金会和爱心企业的配捐,今年“99公益日”总筹款额达到24.9亿元。 全民慈善的时代正在来临。一切,都在向着更好的方向发展。70年沧桑巨变,随着经济腾飞与社会进步,中国的公益慈善事业经历1998年和2008年两次巨大跨越,稳步迈上新的历史台阶。序幕缓缓拉开,中国全民性公益慈善时代正迎面走来。

全民慈善的时代正在来临。一切,都在向着更好的方向发展。70年沧桑巨变,随着经济腾飞与社会进步,中国的公益慈善事业经历1998年和2008年两次巨大跨越,稳步迈上新的历史台阶。序幕缓缓拉开,中国全民性公益慈善时代正迎面走来。来源:中国社会报

转自:公益慈善论坛